27 марта 109 лет со дня рождения В.М.Тушновой

А знаешь, всё ещё будет!

Южный ветер еще подует,

и весну еще наколдует,

и память перелистает…

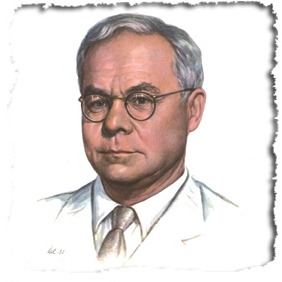

Верони́ка Миха́йловна Тушно́ва — русская советская поэтесса и переводчица, писавшая в жанре любовной лирики. Родилась 27 марта1911года в г.Казань. В 1928 году окончила в Казани одну из лучших школ города — № 14 им. А. Н. Радищева с углублённым изучением иностранных языков, хорошо говорила по-английски и по-французски. Первым заметил литературную одарённость Тушновой её школьный учитель литературы Борис Николаевич Скворцов, нередко читавший её сочинения вслух как образцовые. После школы, по настоянию отца, видевшего в ней будущего врача, поступила на медицинский факультет Казанского университета. Биографы особо отмечают властный и деспотичный характер отца Вероники, в семье всё подчинялось его желаниям и воле, вплоть до распорядка дня, подачи на стол обеда или ужина. В 1931 году в связи с переводом отца во Всесоюзный институт экспериментальной медицины (ВИЭМ) семья переехала из Казани в Ленинград, где Тушнова продолжила учиться в мединституте. Вскоре семья переезжает в Москву, где отец как известный учёный получает квартиру на Новинском бульваре. Поступила в аспирантуру при кафедре гистологии ВИЭМ. В столице занялась живописью, тогда же началось серьёзное увлечение поэзией. В 1938 вышла замуж за врача-психиатра Юрия Розинского. В этом же году были опубликованы первые стихи.

Дебютным сборником стихов и поэм стала «Первая книга» (1945). В 1947 году участвовала в первом Всесоюзном совещании молодых писателей.

Второй сборник Тушновой — «Пути-дороги» — вышел только через 9 лет после первого, в 1954. С наибольшей полнотой обострённое лирическое чувство поэтессы раскрылось в последние годы жизни в сборниках «Память сердца» (1958), «Сто часов счастья» (1965) и других, в которых она размышляет о высокой любви, о глубоких человеческих отношениях.

Наиболее известное стихотворение Тушновой, обессмертившее её имя — «Не отрекаются, любя» (1944).

Весной 1965 года Вероника Михайловна тяжёло заболела и оказалась в больнице. Скончалась в Москве 7 июля 1965 года. Похоронена на Ваганьковском кладбище вместе с родителями.

21 марта Всемирный день поэзии

«Поэзия – чудесная страна,

Где правит рифма целым миром!..»

Трудно представить нашу жизнь без поэзии, без лирики. Мысль, вооруженная рифмой, становится острее и ярче. Она попадает прямо в цель - наше сердце и пробуждает душу. Поэзия делает нашу жизнь богаче, ярче, придавая обычным словам особую магию. Сила слова обладает завораживающей энергией, увлекающей за собой. Чтобы привлечь внимание общества к поэзии как к источнику ответов на многие вопросы, как к искусству, на 30-й сессии ЮНЕСКО в 1999 году приняли решение 21 марта отмечать Всемирный день поэзии. Весна, любовь, оживление природы, ароматы цветущих деревьев и цветов. Всё в природе благоухает!

Всемирный день поэзии отмечается фестивалями, конкурсами, викторинами, встречами с самобытными писателями, литературными вечерами, презентациями новых поэтических сборников, вручениями литературных премий.

Поэзия — давняя, но вечно юная вдохновенная любовь человечества! Историки говорят, что первые стихи были созданы еще во 2 веке до н. э. С тех пор поэзия всегда была с людьми - и многим помогала жить. Борис Пастернак дал такое определение поэзии:

Это - круто налившийся свист,

Это - щелканье сдавленных льдинок,

Это - ночь, леденящая лист,

Это - двух соловьев поединок.

Сколько терний и невзгод, сколько жизненных тревог познали поэты, творя свой подвиг! Искусству служить всегда нелегко. Велика их заслуга перед народом.

Есенин, Пушкин, Блок и Фет,

Ахматова, Барто, Твардовский…

В России, если ты поэт –

Ты должен ярким быть и броским.

Знать, словом должен зажигать,

И душу вылечить словами.

Тебе ли этого не знать,

Поэт, живущий рядом с нами?

Поэзия – великий дар!

Кто оседлать сумел Пегаса,

Тот никогда не будет стар,

Рифмуя мысли ежечасно.

Многие композиторы сочинили музыку к стихам русских поэтов, сделав их песнями.

Сколько лет песне? Сколько лет звучит она на свете, такая привычная и необходимая, как дыхание человека? Вообразите себе мир без песни! Такое просто невозможно представить. Песня – это сама жизнь! Её звучание сопровождает человека в любых жизненных ситуациях. В песне соединились два величайших вида искусства: музыка и поэзия. Отсюда и небывалая красота и, вместе с тем, простота песни, глубокий философский смысл, сила и мощь.

18 марта 55 лет со дня первого выхода человека в открытый космос

Советский космонавт Алексей Леонов стал первым человеком, побывавшим в открытом космосе. Это произошло 18 марта 1965 года. В 10 часов утра космический корабль «Восход-2» с находящимися внутри пилотом Алексеем Леоновым и командиром Павлом Беляевым стартовал с космодрома Байконур.

На протяжении всей истории своего существования люди стремились не только узнать о космосе как можно больше, но и побывать в этой будоражащей темноте. И вот ожидаемое событие произошло: первый человек в открытом космосе. Превращение мечты в реальность осуществил советский космонавт Алексей Леонов. 18 марта 1965 г. смельчак шагнул из шлюза космического корабля «Восход-2» в бездну, оказавшись от Земли так далеко, как до этого не удавалось никому.

Разразившаяся после Второй мировой войны гонка вооружений между Советским Союзом и Соединёнными Штатами постепенно становилась всё шире. Так, в 60-х гг. она распространилась за пределы планеты и продолжилась в космосе. Если с первым полётом человека в космос СССР опередил потенциального противника, теперь предстояло решить следующую задачу: совершить выход космонавта в открытое пространство.

Для того чтобы советский космонавт смог выйти в открытый космос, нужен был большой и надёжный корабль, способный продержаться там длительное время и самостоятельно вернуться на Землю. В качестве опытного образца был взят уже испытанный вариант «Восхода». Вторая модель была более доработанной, имела не только большую по площади кабину, в которой смогли свободно разместиться двое взрослых, облачённых в скафандры, но и отличалась другими характеристиками.

Модель имела надувной шлюз, предназначенный для того, чтобы при выходе космонавта не разгерметизировать весь корабль. В момент посадки она отделялась и облегчала вес на 250 кг, экономя топливо.

Скафандры «Беркут», разработанные НПО «Звезда», испытывались в самолёте «Ту-104», салон которого был переоборудован в виде макета внутренностей «Восхода-2». Тренировки совершались во время коротких перелётов, проходящих по параболической траектории, необходимых для того, чтобы создать состояние невесомости.

За спиной космонавта находился ранец с необходимой системой жизнеобеспечения — таким образом, вся конструкция весила более 100 кг. Для того чтобы оценить сложность передвижения для первых советских космонавтов, следует добавить, что вся конструкция была очень неудобной. Например, для банального сжатия пальцев в кулак требовалось приложить усилие, равное 25 кг. По неофициальной версии, Алексей Леонов имел лучшую физическую форму, что и повлияло на окончательное решение в выборе его кандидатуры.

18 марта 1965 г. в 10 часов утра космический корабль «Восход-2» с находящимися внутри пилотом Алексеем Леоновым и командиром Павлом Беляевым стартовал с Байконура. Уже на земле они были облачены в скафандры — при необходимости оставшийся внутри смог помочь напарнику возвратиться на корабль. Когда они оказались на орбите, была надута шлюзовая камера, но действия, направленные на выход в открытое пространство, начались, лишь когда корабль пошёл на второй виток.

Когда Леонов покинул шлюзовую камеру, его организм подвергся значительным нагрузкам, проявившимся тахикардией, гипертермией и гипергидрозом. Всё это время сердце билось в бешеном ритме, достигая 165 ударов в минуту.

«Вышел, посмотрел — впереди Черное море, Румыния, Италия, голову поднял — Балтийское море и Куршская коса. И тихо-тихо. Я слышу, как бьётся моё сердце, слышу своё дыхание. И вдруг в этой обстановке Левитан: «Внимание-внимание! Человек вышел в открытое космическое пространство и находится в свободном плавании». У меня первая мысль — о ком это он?», — шутил он после полёта.

В общей сложности советский космонавт, впервые в мире побывавший в космосе, 5 раз отдалялся от шлюза на максимальную длину фала 5,35 м. В открытом пространстве он пробыл 12 минут 9 секунд.

Процесс приземления должен был начаться после того, как корабль облетит Землю 17 раз. Однако снова произошло непредвиденное обстоятельство — автоматическая система посадки не запустилась. В результате, экипаж получил разрешение сажать вручную. Произошло это на 18-м витке.

19 марта в 12:02:17 «Восход-2» приземлился в тайге, между Соликамском и Пермью. Сложные климатические и географические обстоятельства стали причиной того, что первые спасатели добрались до них лишь к вечеру следующего дня, а эвакуация началась лишь 21 марта. На следующий день, после расчистки площадки 70 х 200 м посреди заснеженной тайги был вывезен и «Восход-2».

Алексей Архипович Леонов — советский космонавт № 11, первый человек, вышедший в открытый космос, дважды получивший звание Герой Советского союза скончался на 85-ом году жизни.

Алексей Леонов позже так вспоминал выход в открытый космос:

— Когда я, с трудом оторвавшись, шагнул в эту бездну, у меня что-то подкатилось, что-то поперло. Звезды были и слева, и справа, и вверху, и внизу. И я находился среди звезд. Постепенно всё успокоилось, и я понял, что я сам — частица этого гигантского мира, где живет человек, как песчинка.

8 Марта Международный женский день

В нашей стране 8 Марта отмечается как праздник мам, бабушек, сестер и вообще всех женщин. Все мужчины независимо от того, сколько им лет — шесть или шестьдесят, — втайне готовят подарки женам, матерям, сестрам, дочерям, а также особенно внимательны в этот день ко всем женщинам. И все это потому, что 8 Марта — это Международный женский день.

Почему именно 8 марта? В 1910 г. в столице Дании Копенгагене собрались женщины из разных стран мира, чтобы объединиться в борьбе за свои права. Женщинам всегда жилось труднее: за одинаковую работу с мужчинами они получали меньшую зарплату, они не могли по своему желанию выбирать себе профессию, даже учиться им не позволяли. До сих пор существуют страны, в которых жизнь женщины ограничена домом, детьми, где при посторонних женщина не может открыть свое лицо. На конференции Клара Цеткин, немецкая революционерка, предложила учредить Международный женский день, как день солидарности женщин всех стран против угнетения и неравенства, и отмечать его решили 8 марта.

8 марта выбрали не случайно. В этот день в 1908 г. в Нью-Йорке тысячи женщин вышли на улицу. Многие шли с детьми на руках. Женщины требовали справедливости и равных с мужчинами прав. Демонстрация была разогнана властями.

В память об этом событии с 1911 г. 8 марта стали отмечать как праздник солидарности женщин всего мира. В России его отмечают с 1913 г.: 8 марта 1913 г. многие российские женщины собрались в Петербурге на мероприятие, названное «Научное утро по женскому вопросу».

После Февральской революции 1917 г. трудящиеся революционного Петрограда отметили Международный женский день политическими митингами и демонстрациями.

После победы Октября в нашей стране день 8 Марта отмечается торжественно и празднично.

В 1965 г. Международный женский день объявлен выходным днем. Это было сделано в честь заслуг советских женщин в годы Великой Отечественной войны, за их вклад в укрепление дружбы между народами и борьбу за мир.

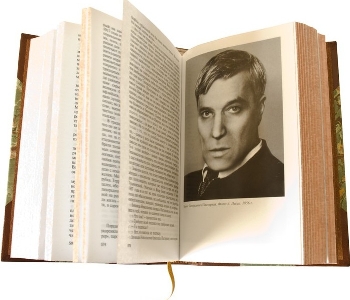

8 марта СТАДНЮК ИВАН ФОТИЕВИЧ (1920-1994)- 100 лет со дня рождения

Родился в селе Кордышевка (ныне Винницкий район, Винницкая область, Украина) в крестьянской середняцкой семье. Учился в начальной школе. В 1932 году, спасаясь от голода, уехал в Чернигов к брату Якову, партработнику. Жил и учился у брата и сестры Афии под Черниговом. Сотрудничал с редакцией газеты «Сталинский шлях» в Тупичеве. В 1939 году поступил в Украинский институт журналистики, но в этом же году призван в армию. В 1941 году окончил Смоленское военно-политическое училище. Печатался с 1940 года. Первые литературные публикации — в смоленской областной газете «Рабочий путь». Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года, во время войны — политрук, гвардии майор, сотрудник фронтовых газет, начальник отдела армейской газеты «Мужество» (27А). В боях в Западной Белоруссии, будучи в окружении, организовал 36 красноармейцев и действовал с ними как партизанский отряд. В стычках с фашистами группа уничтожила до сотни фашистов, сожгла 8 автомашин с различным немецким грузом. Товарищ Стаднюк лично вынес из-под огня раненого капитана тов. Киляшкина из 209-й мотострелковой дивизии и этим спас его жизнь. Всю группу вывел из окружения и сдал на сборный пункт в городе Могилёве в конце июля 1941 года. После войны продолжал службу в армии и работал в армейских газетах, журнале «Советский воин» (до 1958 года). В 1957 году окончил редакторский факультет Московского полиграфического института, получил высшее военное образование по профилю истории войн и военного искусства. Полковник.

Член СП СССР с 1954 года. Член правления СП РСФСР (1965) и СП СССР (1971).

Как отмечал Стаднюк, «Из всего, что мной написано, всерьёз отношусь к роману и драме „Люди не ангелы“, ранней повести „Человек не сдаётся“, некоторым рассказам, сценариям фильмов „Максим Перепелица“, „Человек не сдаётся“, драме „Горький хлеб истины“ (в репертуаре академического театра Советской Армии она именуется „Белая палатка“). Особенно же дорог мне роман „Война“, в который я вложил много сил» Роман «Война», задуманный как масштабная эпопея, доведён лишь до сентября 1941 года.

Был заместителем главного редактора журнала «Огонёк» в 1965—1972 годах. В 1970-е годы был членом редакционной коллегии журнала «Советский воин».

В 1980-х годах входил в редакционную коллегию героико-патриотического литературно-художественного альманаха «Подвиг». Был секретарём Московской писательской организации.

В 1993 году опубликовал мемуары «Исповедь сталиниста».

Член ВКП(б) с 1940 года.

Умер 30 апреля 1994 года. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.

3 марта – Всемирный день писателя

Они пишут нам книги волшебные

Про далекие страны и странствия,

Про разлуку и встречи душевные,

Про надежды совсем не напрасные…

Они нам открывают историю,

Погружают нас в тайны мирские,

Все писатели — гении странные,

И всегда — фантазеры большие!

Мало кто знает, но 3 марта отмечается всемирный день писателя, который считается несколько необычным, ведь писатель не профессия, а скорее хобби, призвание. Но отнимает оно столько же сил, сколько и полноценная работа. Создавать миры, для читателя окуная их в мир строчек довольно сложно, здесь нужен талант и труд.

Когда проходит?

Празднуется ежегодно 3 марта. История праздника официально насчитывается с конца двадцатого века, но на деле корни его гораздо глубже и интереснее чем, кажется на первый взгляд.

Кто отмечает?

В России о празднике мало кто знает, и праздник не на законодательном уровне, скорее неофициальный. Впрочем, есть и те, кто все-таки знает про эту дату, но чаще всего сами писатели, как профессионалы, так и любители, журналисты и так далее. Обычно в этот день происходит встреча с писателями, раздача автографов, отчеты о своих успехах и неудачах.

История

Учрежден день писателя был в 1986 году с посильным участием клуба ПЕН, которое в то время являлось международным объединением писателей впервые возникшее в Лондоне. Основателями стали такие знаменитые в определенном кругу писатели как Доунсон-Скотт и Голсуорси. Само слово ПЕН это три первые английские буквы слов: поэты, очеркисты, романисты.

К сожалению, данный праздник достаточно поздний, ведь мастера красивого словца были еще в те времена, когда письменности не существовала, или она была, но на самом раннем зарождении. Тогда истории и сказки передавались с помощью «сарафанного радио». Существовала профессия, которая заставляла странников отправляться через весь мир, что бы собрать истории и рассказать их за деньги. Стоило такому сказителю оказаться в поселке или городке как их окружали дети и взрослые, послушать о дальних странах, о чудесных созданиях и необычных животных. И даже после того как письменность распространилась и вошла в жизнь долгое время писательство казалось люду занятием несерьезным, а затем слишком интимным. Продажа своих стихов, например, могла посчитаться за дурной тон, или даже грех, кощунство.

Значение и смысл этого дня в первую очередь результат борьбы за свободу слова, так что эта дата имеет большое значение для тех, кто связал свою жизнь с прессой. Одновременно с этим само сообщество отрицает, что имеет дело с политикой, ПЕН – это единый порыв доносить знания, культуру и искусство по всем странам. В данный момент этот клуб открыт в 130 странах мира и у него есть свои правила, которые нарушать ни в коем случае нельзя. Среди них борьба за свободу слова и возможность критики врасти или законов без угрозы в сторону критикующих. Одновременно с этим ПЕН обязуется не публиковать и выступать против несправедливой и неверной информации. ПЕН – это борьба с невежеством и варварством. Помимо всего перечисленного клуб активно работает с тем, чтобы во время мирного время не было цензуры, члены клуба считают, что без цензуры с оголенной информацией неприкрытой перед населением, то в стране возрастет доверие население, образованность, и высокая организованность экономических и политических структур. Объясняется это довольно просто, обо всех чиновникам можно будет писать, и реакция населения будет практически мгновенная.

Традиции

Празднующим дарят перьевые ручки, книги, закладки, записные книжки, карандаши и прочие приятные мелочи, но чаще всего это канцелярия. Правда стоит отметить, что интерес к данному празднику нарастает. Началось это активное продвижение в 2015 году, который был объявлен годом литературы и прошел более чем успешно по всей стране. После чего 3 марта стало известно библиотекам и их работникам, университетам с уклоном в филологию и литературу. И конечно писательским российским союзам, участники, как правило, садятся за круглый стол и начинают долгие интересные беседы, поздравляют друг друга. К тому же изредка в школу могут привести писателя или устроить классный час для обсуждения данного праздника, рассуждения о литературе и прессе.

В тех городах, где есть клуб организации ПЕН, члены организации устраивают клубные вечера, литературные посиделки, встречи с писателями и так далее.

О профессии

Писателем может стать тот, кто несет зачатки писательства. Тот, кто хорошо владеет языком, у кого развита фантазия и имеет собственный стиль написания. Важными качествами такой профессии является внимательность к мелочам и хорошая память. Писателями являются в основном выпускники филологических и гуманитарных факультетов.

1 марта Е.А.Баратынский – 220 лет со дня рождения

Книга, как птица,

Может весь мир облететь.

Книга – царица:

Может сердцам повелеть.

Книга – богиня:

Чудо свершает порой.

Книга – рабыня:

Часто проходит сквозь строй

Абрамович Баратынский (1800-1844) – выдающийся русский поэт-мыслитель первой половины 19 века, обладающий пророческим даром. Его творчество привлекает к себе людей, которые воспринимают литературу не как развлекательное чтиво, а ищут в ней глубину и вместе с ней стремятся к истине.

Детство и юность

Биография Баратынского будет неполной без рассказа о его семье.

Е.А. Баратынский появился на свет 2 марта (19 февраля) 1800 года в деревне Вяжле, расположенной в Тамбовской губернии. Его семья принадлежала к знатному дворянскому роду. Предки его из польского рода шляхтичей, которые получили свою фамилию еще в 14 столетии по названию принадлежащего им замка «Боратынь».

Отец, Абрам Баратынский, служил офицером в лейб-гвардии Преображенского полка. Его особенно любил и ценил наследник престола Павел I. Однако, вскоре любимец оказался в немилости и вышел в отставку. Мать будущего поэта, Александра Черепанова, в молодости состояла фрейлиной при императорском дворе.

Получив начальное домашнее образование, в 1808 году Евгений отправился в частный немецкий пансион. К его безупречному итальянскому и французскому языкам прибавился немецкий. После пансиона он перешел в самое престижное в то время военно-учебное заведение – Пажеский корпус. Оттуда он часто писал письма матери, в которых говорил о своем непременном желании посвятить жизнь военному делу. Но не всем мечтам суждено сбыться. Он оказался замешан в «некрасивую» историю с кражей денег. С одной стороны, это была всего лишь шалость. А с другой – серьезный проступок, за который его исключили из корпуса и лишили права служить в высоком военном чине.

Начало творческого пути

В 19 лет Баратынский поступил простым солдатом в Егерский лейб-гвардии полк. Далее перешёл в Нейшлотский пехотный полк в Финляндии. В 25 лет ему выхлопотали офицерский чин. В нем он прослужил совсем недолго: ровно через год он отказался от службы и переехал в столицу. Там он вскоре обвенчался с Анастасией – любимой дочерью генерал-майора Льва Энгельгардта.

Первое поэтическое произведение было издано в 1819 году. Рассматриваемый период был весьма насыщен событиями: близкое знакомство в северной столице с Александром Пушкиным и Антоном Дельвигом; вхождение в узкий литературный кружок московских писателей и тесное общение с Н. Языковым, И. Киреевским и А. Хомяковым. Год за годом, начиная с 1826, выходят сборники его произведений: поэмы «Эда», «Пиры», «Бал», «Наложница», лирические стихи и другие.

Последние годы жизни

В 36 лет Баратынский после кончины отца жены вступил во владение подмосковным поместьем – Мураново. Он поселился там с Анастасией Львовной и детьми, и практически не выезжал. В этот же период – в 1842 году, в свет вышел еще один цикл – «Сумерки».

А осенью 1843 года великий русский поэт отправился в семейное путешествие по Европе. Берлин, Франкфурт, Дрезден, Париж – вот неполный список городов, в которых побывала семья Баратынских. Не обошлось без приятных сюрпризов – новых знакомств с писателем Проспером Мериме, историком Амедеем Тьери, поэтом Шарлем Огюсте́ном де Сент-Бёв . Они были восхищены его талантом, и по их настоянию он перевёл пятнадцать своих лирических произведений.

С приходом весны 1844 года семья решила перебраться в Неаполь. В путешествие отправились по морю, во время которого он написал своё последнее стихотворение. На следующий день после прибытия у Евгения Абрамовича усилились ранее беспокоившие его головные боли и он внезапно умер.

Масленица 24.02 -01.03

Как на этой на недели из печи блины летели

С пылу, с жару, из печи! Все румяны, горячи!

Угощайся, угощай! Всем блиночков подавай

С пылу, с жару – разбирайте!

Да хвалить не забывайте!

Языческий праздник Масленица совпадает с православной сыропустной неделей Великого поста. По своей сути, озорству, длительности - это, пожалуй, самый продолжительный и веселый праздник. Масленицу называют не только «проводами Зимы», но и праздником чревоугодия.

В 1722 году царь Петр I в парадном мундире на «корабле», запряженном 16 лошадьми, в сопровождении других «кораблей» по сугробам, под оглушительную стрельбу пушек, въехав на людную площадь, открыл праздник. Вообще-то праздник был в честь заключения Мира со Шведами. Присутствовало много гостей, в том числе и иностранных послов. Но этот день совпал со славянским праздником Масленицей. С тех пор и повелось. Большинство людей и не знают, что способствовало приходу на Русь этого увлекательного действа.

Масляная неделя была переполнена делами. Каждый день имел своё название:

Понедельник - встреча Масленицы

Понедельник - В этот день

Масляну встретить нам не лень.

День так и зовется «встреча»

К понедельнику были готовы качели, горки, балаганчики для скоморохов, столы со сладостями да другими яствами. Дети до упаду катались на салазках с гор, ходили по дворам ватагою: «Подайте на Масленицу да на Великий пост редьки хвост». Наряжают куклу - чучело, строят снежные горы, поют встречные песни. В этот день свёкор со свекровью отправляли невестку на целый день к отцу с матерью помочь по хозяйству, так как вечером они отправлялись в гости к сватам. А степенный народ встречу Масленицы начинал с посещения родных и близких, начиная обход со старших.

Вторник - заигрыш

Заиграем мы во вторник,

Заиграем пред постом.

Покажись ты нам, Масляна,

Шаньгой, блинцем, пирогом.

С утра дети и молодежь приглашались покататься с гор на санках. А санки-то были не такие как сейчас:

- доски - каретки (доска обливалась водой и замораживалась);

- чунки (санки со стульчиками);

- трубли (санки с перильцами и рулем, чтобы ими можно было управлять);

- лодейки (маленькое корытце с острым носиком, снизу навозом мазано, водой облито, да на мороз выставлено).

Для таких саней и обувь была особенная - чуны (чуни) - тряпочные пимы с ледяной подошвой. А еще катались и на скопах соломы, и на телячьих шкурах. Особым шиком считаюсь прокатиться на санном поезде: тут нужна и смелость и отвага. Начинаются безудержные игры. Холостые парни присматривали себе невест.

Среда - сладкоежка, лакомка.

Среда лакомкой слывет:

Наготовит, напечет!

Масленицу ублажает,

Всех гостей за стол сажает.

Всю неделю блинами балуются, а в этот день особенно. Праздник для зятьёв - они к тёщам приходят на блины. И подают к блинам сметану, земляничное варенье, мед, икру рыбью, масло топленое.

Ешь, удовольствие получай, да хозяйку не обижай - нахваливай.

Широкорожая Масленица,

Мы тобою хвалимся,

С горки катаемся,

Блинами объедаемся.

Четверг - разгул, перелом.

Разгуляй - четверг» пришел,

С утречка накрыл на стол.

Масленица - блиноеда

Всех накормит до обеда.

На этот день приходится середина масленой гульбы. Славили возрождение солнечных дней. На угорье, за деревней втыкали длинную жердь с привязанными тряпками. И начиная с этого дня крестьяне сносили туда все хламье. Так продолжалось до воскресенья. Катают чучело на колёсах, катаются сами, песни поют, начинают колядовать.

Пятница - тещины вечерки.

Хотя тещины блинки вкусны да сладки,

Но тещ угощают на Маслену зятьки.

На тещины вечерки зятья стараются, угощают своих тещ блинами. С вечера зять к теще лично зайдет, в пояс поклонится да в гости зазовет. А с утра с приглашением в дом тещи зватых пошлет, чем больше народу, тем больше почет и уважение от зятя. Девушки и молодки спозаранку к печи становились, блинки стряпали, в стопочку складывали. Затем наряжались да прямиком к катливой горе направлялись, блинки в миске на голове несли. Тут парням и потеха, и ответ на вопрос: какая из девчат хозяйка будет? Мужа голодом морить станет или умелой хозяйкой в дом войдет? А вечером обязательно песни пели. На сытый желудок не до плясок было.

Суббота - золовкины посиделки, но и родительской субботой называли

Широкая Масленица

Невесткам помогает,

Золовок собирает,

Блиночками угощает,

Невестка одаривает сестру мужа подарками. Именно в этот день окончательно прощаются с зимой. Эта суббота так же и родительской объявлялась. Поминание родителей - языческий обряд. По возвращению с кладбища шли в хлев к скотине и скармливали блиночки от родительской домаш- нему скоту, приговаривая: «Чтоб скотина велась, не переводилась».

Воскресенье - прощенное воскресенье, проводы, целовник

Воскресенье - проводины,

А еще прощенье всех!

Мы прощения попросим,

Поцелуем напослед.

За вину свою накануне понедельника Великого поста с чистой душой просили прощения друг у друга, молили забыть обиды, не держать зло на памяти. Обычно это происходило вечером, перед сном, после ужина. Прощение заключалось поцелуем и низким поклоном, а до ужина сжигали Масленицу за околицу:

Прощай, Масленица. Прощай, голубушка.

29 февраля – 100 лет со дня рождения писателя Ф.А. Абрамова (1920-1983)

Детские и юношеские годы

Биография Абрамова Федора Александровича берет свое начало в деревеньке Веркола, что находится в Архангельской области. Глава семейства Абрамовых, Александр Степанович, зарабатывал на жизнь извозом в областном центре, а мать Степанида Павловна была крестьянкой староверческого толка.

Большой трагедией для семьи Абрамовых стала смерть кормильца через год после рождения пятого ребенка в семье – Феди Абрамова. Соседи считали семью обреченной, но в течение 10 лет Абрамовы смогли радикально поправить свое положение и забыли о голоде. Сам Федор начал косить сено уже в 6-летнем возрасте.

Маленький Федя пошел первый класс в родном селе и проучился там четыре года, а затем продолжил обучение в школе в деревне Кушкопала, что лежит в 45 км. от его малой родины. В 1938 году его без сдачи экзаменов приняли на факультет филологии в Ленинградском университете.

Военные годы

Практически сразу после выступления Ю. Б. Левитана по радио Абрамов записался добровольцем в формируемое ополчение. Он был зачислен пулеметчиком в 337 артиллерийско-пулеметный батальон. В начале осени 1941 года получил пулевое ранение в руку, но за короткое время оправился от ранения и вернулся в строй. В один из ноябрьских дней того же года одной пулей ему перебило одновременно две ноги.

Согласно краткой биографии Абрамова, зимой 41/42 годов провел в окруженном фашистами Ленинграде, откуда был эвакуирован в апреле 1942 года. Выписавшись из госпиталя, он предстал перед комиссией, которая признала его негодным к строевой службе с дальнейшим направлением продолжить военную службу помощником командира Архангельского военно-пулеметного училища.

Оттуда в апреле 1943 года был переведен в отдел СМЕРШа, где и прослужил до осени 1945 года. В том же году его приняли в коммунистическую партию.

Личная жизнь

Старшая школа была далека от родного дома, и Федору пришлось переехать в семью своего брата Василия. Василий сделал очень многое, чтобы Федор смог получить школьное образование. Благодарностью за заботу послужил аттестат без единой четверки.

Еще во время получения образования Федор Александрович встретил учившуюся с ним на одном факультете Людмилу Крутикову, которая вышла замуж за Федора в 1951 году. Его семейная жизнь начиналась в бедно обставленной коммунальной квартире.

В 1954 году Абрамов опубликовал первую статью, на которую сразу обрушился шквал критики. Она называлась «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе» и в ней Абрамов обвинял коллег по цеху, обладателей Сталинской премии в том, что они недоговаривали об истинном положении дел в советской деревне. Он подробно описал тяжелый крестьянский труд, голод и болезни, тяжбу высоких налогов. За это из напечатавшего статью журнала был уволен его главный редактор – А. Т. Твардовский.

Позже под давлением партийных работников Абрамов признал неправоту своих суждений, изложенных в статье.

Писательская деятельность

Своеобразный творческий дебют Абрамова состоялся в 1958 году. На свет появился его первый серьезный роман – «Братья и сестры». Это было начало будущего литературного цикла «Пряслины», который продолжили романы «Две зимы и три лета» и «Пути-перепутья». За эту трилогию Абрамов получил премию СССР. Позже он дополнит трилогию романом «Дом».

Много славных произведений, посвященных сельской жизни, написал Абрамов: «Пелагея», «Безотцовщина», «Деревянные кони».

Большое количество произведений Абрамова тяжело проходили цензуру и редко шли в многотиражную печать, потому что показывали всю правду о деревенской жизни.

Спустя десятки лет произведения Федора Александровича стали частью школьной программы.

24 февраля 125 лет со дня рождения писателя В.В. Иванова (1895-1963)

Родился в поселке Лебяжье Семипалатинской губернии, в семье сельского учителя. Окончив поселковую школу и проучившись год в павлодарской сельскохозяйственной школе, стремясь к самостоятельности и независимости, Иванов пошел работать: сначала помощником приказчика в магазин, затем в типографию наборщиком, был матросом, грузчиком и даже цирковым артистом. Много странствовал по Сибири, Уралу и Казахстану.

С 1915 начал печататься - первым был опубликован рассказ "Сын осени", затем последовали "Золото", "Ненависть" "Сон Ермака", "Две гранки" и рассказ "На Иртыше", который был послан М. Горькому и получил его одобрение. В 1921 Иванов с большим трудом, имея удостоверение от газеты "Советская Сибирь", где было написано "...командируется в распоряжение М. Горького", добирается до Петрограда. М. Горький принял самое активное участие в судьбе молодого писателя. В первом номере "Красной Нови", первого "толстого" советского журнала, созданного при содействии Горького, была опубликована повесть Иванова "Партизаны" (1921) а в пятом - повесть "Бронепоезд 14-69" (1922). В это же время выходит книга "Цветные ветра". Через год все три повести были объединены в сборник "Сопки. Партизанские повести", ставший явлением советской прозы, сделавший его автора известным писателем. В 1920-е-пишет рассказы и повести, в 1927 - пьесу "Бронепоезд 14-69", вошедшую в число лучших произведений советской драматургии. После автобиографического романа "Похождения факира" (1934 - 35) писатель вновь обращается к историко-революционной теме. В 1939 публикует роман "Пархоменко". Во время Отечественной войны Иванов выступает с публицистическими статьями, пишет рассказы на военные и исторические темы ("На Бородинском поле", 1943). В 1947 вышли воспоминания Иванова "Встречи с Максимом Горьким", над которыми писатель работал почти четверть века.

В послевоенные годы Иванов много выступал как публицист в защиту мира и культуры. В 1953 опубликовал пьесу "Ломоносов", в 1960 - роман "Мы идем в Индию". Однако часть созданных им произведений так и не увидели свет при жизни автора ("Сизиф, сын Эола", "Агасфер", роман "Вулкан" были опубликованы посмертно). Умер Вс. Иванов 15 июля 1963 в Москве

23 февраля День защитника Отечества

Праздник зародился еще в СССР, тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник - День Советской Армии и Военно-морского флота. После того, как распался СССР, праздник по-прежнему продолжают отмечать в ряде стран СНГ.

Неофициально отмечается как день мужчин.

История праздника берет свое начало 28 января (15 января по старому стилю) 1918 года. В этот день на фоне продолжающейся в Европе первой мировой войны Совет народных комиссаров (фактическое правительство Советской России) во главе со своим председателем Владимиром Лениным принял Декрет об организации Рабоче‑крестьянской Красной Армии(РККА).

В первые дни января 1919 г. советские власти вспомнили о приближающейся годовщине декрета Совнаркома об организации РККА. 10 января председатель Высшей военной инспекции РККА Николай Подвойский направил в президиум ВЦИК предложение отпраздновать годовщину создания Красной Армии, приурочив празднование к ближайшему воскресенью до или после 28 января. Однако из-за позднего предоставления ходатайства решение не было принято.

Тогда инициативу празднования первой годовщины РККА взял на себя Моссовет. 24 января 1919 г. его президиум, который в то время возглавлял Лев Каменев, постановил приурочить эти торжества к Дню красного подарка. Этот день устраивался соответствующей комиссией при ВЦИК с целью оказания помощи сражающимся красноармейцам. День красного подарка был назначен на 16 февраля, но провести его в срок комиссия не успевала. Поэтому День красного подарка и День Красной Армии, приуроченный к нему, решили отметить в следующее после 16 февраля воскресенье, т.е.23 февраля. В 1920-1921 гг. День Красной Армии не отмечался.

27 января 1922 г. президиум ВЦИК опубликовал постановление о 4-й годовщине Красной Армии, в котором говорилось: "В соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда Советов о Красной Армии президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной Армии (23 февраля)".

В 1923 г. в постановлении президиума ВЦИК, принятом 18 января, говорилось: "23 февраля 1923 г. Красная Армия будет праздновать 5-ю годовщину своего существования. В этот день, пять лет тому назад, был опубликован Декрет Совета народных комиссаров от 28 января того же года, которым было положено начало Рабочее-крестьянской Красной Армии, оплоту пролетарской диктатуры". Однако это заявление не соответствовало истине, т.к. упомянутый декрет был напечатан в центральных газетах почти сразу после его принятия.

10-ю годовщину РККА в 1928 г., как и все предыдущие, отмечали как годовщину декрета Совнаркома об организации Красной Армии от 28 (15 по старому стилю) января 1918 года, но саму дату издания, вопреки истине, связали напрямую с 23 февраля.

В 1938 г. в "Кратком курсе истории ВКП(б)" была изложена принципиально новая версия происхождения даты праздника, не связанная с декретом Совнаркома. В книге утверждалось, что в 1918 г. под Нарвой и Псковом "немецким оккупантам был дан решительный отпор. Их продвижение на Петроград было приостановлено. День отпора войскам германского империализма - 23 февраля стал днем рождения молодой Красной Армии".

Позднее, в приказе народного комиссара обороны СССР от 23 февраля 1942 г. формулировка была изменена: "Молодые отряды Красной Армии, впервые вступившие в войну, наголову разбили немецких захватчиков под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 г. Именно поэтому день 23 февраля был объявлен днем рождения Красной Армии".

В 1951 г. появилась последняя трактовка праздника. В "Истории гражданской войны в СССР" было указано, что в 1919 г. первая годовщина Красной Армии праздновалась "в памятный день мобилизации трудящихся на защиту социалистического Отечества, массового вступления рабочих в Красную Армию, широкого формирования первых отрядов и частей новой армии".

В Федеральном законе от 13 марта 1995 г. N32-ФЗ "О днях воинской славы России", 23 февраля носит официальное наименование "День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 г. - День защитников Отечества".

В соответствии с изменениями, внесенными в ФЗ "О днях воинской славы России" Федеральным законом от 15 апреля 2006 г., из официального описания праздника исключены слова "День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год)", а также изложено в единственном числе понятие "защитник".

С 2002 г. по решению Государственной думы ФС РФ 23 февраля в России является нерабочим днем.

14 февраля День Святого Валентина День всех влюблённых

Любовь сильна, как божество,

И божеству равна,

Ее я славлю оттого,

Что жизнь дарит она…

А. Зако-Чаюпи

День Святого Валентина или День всех влюбленных, самый романтичный праздник отмечают в большинстве стран мира 14 февраля – в этот день на протяжении более полутора тысяч лет люди признаются друг другу в любви

Любопытно, что изначально празднование памяти Святого Валентина было установлено как почитание его мученичества, без какой-либо связи с покровительством влюбленных.

Постепенно День Святого Валентина из католического праздника превратился в светский. Этот праздник многие отмечают с удовольствием, хотя он не числится в календаре среди официальных праздников.

История

День Святого Валентина существует более XV веков, но по языческим традициям праздники “Любви” пользовались популярностью еще в античные времена.

Так, в Древнем Риме 15 февраля каждый год отмечали праздник изобилия — Луперкалий — в честь бога Фавна (Луперк — одно из его прозвищ), покровителя стад. А за день до Луперкалий отмечался праздник римской богини брака, материнства и женщин Юноны и бога Пана.

В этот день девушки писали любовные письма, которые помещали в огромную урну, а затем мужчины тянули письма. Потом каждый мужчина начинал ухаживать за той девушкой, любовное письмо которой он вытащил.

В античной Греции этот праздник назывался Панургии — ритуальные игрища в честь бога Пана (в римской мифологии — Фавн) — покровителя стад, лесов, полей и их плодородия. По мифологии Пан — весельчак и повеса, прекрасно играет на свирели и вечно преследует нимф своей любовью.

Сохранились сведения, что этот день называли также “Птичьей свадьбой”, так как считалось, что птицы образуют брачные пары именно во вторую неделю второго месяца года.

Святой Валентин

Существует множество легенд, связанных с именем Святого Валентина. Наиболее красивая и романтичная из них — это история о христианском проповеднике, который в 269 году венчал легионеров римской империи с их возлюбленными, несмотря на запрет императора Клавдия II.

Для сохранения воинского духа императором был издан указ, запрещающий легионерам женитьбу, так как считалось, что женатый думает о том, как прокормить семью, а не о благе империи и воинских доблестях.

Святой Валентин сочувствовал влюбленным и старался всячески им помочь — мирил поссорившихся возлюбленных, сочинял для них письма с признаниями в любви, дарил цветы молодым супругам и тайно венчал солдат.

Клавдий II, узнав об этом, велел бросить священника в тюрьму, а вскоре подписал указ о его казни. Ореолом романтики окутаны и последние дни жизни Святого Валентина.

Согласно легенде, в него влюбилась слепая дочь тюремщика, но Валентин, как священник, давший обет безбрачия, не мог ответить на ее чувства. Однако в ночь перед казнью 13 февраля написал ей трогательное письмо, где рассказал о своей любви. А девушка, получив послание после казни священника, прозрела.

Предполагается, что именно оттуда берет начало традиция писать в День Святого Валентина любовные записки — “валентинки”.

По версии католической церкви, Святой Валентин действительно исцелил слепую девочку — дочь сановника Астерия, который уверовал во Христа и принял крещение. Клавдий после этого приказал казнить Валентина. То есть Валентин пострадал за веру, а потому и был причислен к лику Святых.

Есть предположение, что Церковь ввела День Святого Валентина в противовес популярному языческому празднику Любви, который не смогли искоренить с приходом христианства.

Примерно в это же время появляется легенда, призванная объяснить, почему Святой Валентин покровительствует влюбленным.

Так или иначе, через двести лет Валентина провозгласили Святым, покровителем всех влюбленных.

Однако в 1969 году в результате реформы богослужения Святой Валентин был изъят из литургического календаря католической церкви. Основанием для этого послужил тот факт, что не имеется никаких сведений об этом мученике, кроме имени и информации об усечении мечом.

Валентинка

Самой первой поздравительной открыткой-валентинкой в мире считается записка, которую отправил Карл, герцог Орлеанский своей супруге из лондонского Тауэра, где находился в заключении в 1415 году.

Валентинки пользовались большой популярностью в XVIII веке, особенно в Англии. Ими обменивались в качестве подарков. Влюбленные делали открытки из разноцветной бумаги и подписывали красочными чернилами. К началу XX века с улучшением технологии печати рукописные открытки заменили печатными.

Сегодня в День влюбленных принято дарить друг другу валентинки в виде сердечек, с признаниями в любви, предложениями руки и сердца или просто шутками. В этот день также любят устраивать свадьбы и венчаться.

На постсоветском пространстве люди впервые обратили внимание на День Святого Валентина примерно два десятилетия назад. И только последние годы отмечают массово с валентинками, поздравлениями и признаниями в любви.

И на Руси был свой праздник влюбленных, вот только отмечался он не зимой, а летом, и был был связан с легендарной историей любви Петра и Февронии. Сегодня в нашей стране в этот день — 8 июля — отмечается официальный праздник Всероссийский день семьи, любви и верности.

Но есть в мире страны, где на праздник Любви наложили табу. В первую очередь это Саудовская Аравия, которая является единственной в мире страной, где этот праздник официально запрещен, причем, под страхом больших штрафов.

10 февраля «Один на всех, и у каждого свой…»

130 лет со дня рождения Бориса Пастернака,

поэта и писателя, переводчика, лауреата Нобелевской премии

(10.02.1890 – 30.05.1960)

Но надо жить без самозванства,

Так жить, чтобы в конце концов

Привлечь к себе любовь пространства,

Услышать будущего зов.

Б. Пастернак

Борис Леонидович Пастернак родился 10 февраля 1890 г. в Москве в творческой семье. Отец поэта – Леонид Пастернак – был академиком живописи, преподавателем Училища живописи, ваяния и зодчества, специализировался на портретной живописи, писал портреты многих известных людей, в т. ч. и Л. Толстого. Мать поэта, урожденная Роза Кауфман, известная пианистка, отказалась от карьеры музыканта, чтобы воспитывать детей: Бориса, его брата и двух сестер. Несмотря на довольно скромный достаток, семья Пастернаков вращалась в высших художественных кругах дореволюционной России, в их доме бывали Н. Рахманинов, А. Скрябин, Райнер Мария Рильке и Л. Толстой, о котором спустя много лет Пастернак сказал: «Его образ прошел через всю мою жизнь».

Находясь под сильным впечатлением от музыки А. Н. Скрябина, занимался шесть лет музыкой (до 1910 г.). Летом 1912 г. изучал философию в университете в Марбурге (Германия), ездил в Италию (Флоренция и Венеция). В 1913 г. окончил Московский университет по философскому отделению историко-филологического факультета. Первые публикации стихотворений Бориса Пастернака относятся к 1913 г. В следующем году выходит его первый сборник «Близнец в тучах».

Известность пришла после Октябрьской революции, когда была опубликована его книга «Сестра моя жизнь» (1922). В 1923 г. он пишет поэму «Высокая болезнь», в которой создает образ Ленина. В 20-е гг. написаны также поэмы «905 год» и «Лейтенант Шмидт», оцененные критикой как важный этап в творческом развитии поэта. Пастернак входил в небольшую группу поэтов «Центрифуга», близкую к футуризму, но испытывавшую влияние символистов. Поэт к своему раннему творчеству относился весьма критически и впоследствии ряд стихотворений основательно переработал.

В 1921 г. его родители с дочерями эмигрировали в Германию, а после прихода к власти Гитлера переехали в Англию, Пастернак и его брат Александр остались в Москве. Вскоре после отъезда родителей П. женился на художнице Евгении Лурье, у них родился сын, а в 1931 г. расставшись с ней, женился на Зинаиде Николаевне Нейгауз, от брака с которой у него был еще один сын. Большую часть жизни Пастернак жил в Переделкине, дачном поселке писателей под Москвой.

Поскольку Пастернак не имел обыкновения распространяться о своей жизни, был склонен с большой осмотрительностью описывать те события, очевидцем которых становился, подробности его жизни после революции весьма отрывочны и известны в основном из переписки с друзьями на Западе и двух книг: «Люди и положения. Автобиографический очерк» (1956-1957) и «Охранная грамота» (1931). Подобно многим поэтам и писателям его поколения, в первые дни революции Пастернак некоторое время работал в библиотеке Народного комиссариата просвещения.

В 20-е гг. Пастернак пишет две историко-революционные поэмы «Девятьсот пятый год» (1925-1926) и «Лейтенант Шмидт» (1926-1927), одобрительно встреченные критикой. Однако похвалы в его адрес вскоре сменяются резкой критикой из-за нежелания поэта ограничиваться в своем творчестве пролетарской тематикой и отказа верить в виновность крупных советских военачальников. В результате с 1936 по 1943 г. поэту не удалось издать ни одной книги, но благодаря осмотрительному поведению он спасся от ссылки и смерти, которых не избежали многие его современники.

Истоки поэтического стиля Пастернака лежат в модернистской литературе начала XX в., в эстетике импрессионизма. Ранние стихотворения Пастернака сложны по форме, густо насыщены метафорами. Но уже в них чувствуется огромная свежесть восприятия, искренность и глубина, светятся первозданно чистые краски природы, звучат голоса дождей и метелей.

С годами Пастернак освобождается от чрезмерной субъективности своих образов и ассоциаций. Оставаясь по-прежнему философски глубоким и напряженным, его стих обретает все большую прозрачность, классическую ясность. Однако общественная замкнутость Пастернака заметно сковывала силы поэта. Тем не менее, Пастернак занял в русской поэзии место значительного и оригинального лирика. В начале Великой Отечественной войны, когда немецкие войска приближались к Москве, Пастернак был эвакуирован в г. Чистополь, на реке Каме. В это время поэт пишет патриотические стихи и просит советское правительство отправить его на фронт в качестве военного корреспондента и получает разрешение. В 1943 г. вышел первый за последние 8 лет поэтический сборник «На ранних поездках», а в 1945 – второй, «Земной простор», в 1946 г. были переизданы ранние стихи поэта.

После войны, уединившись в Переделкине, начинает работу над «Доктором Живаго», историей жизни Юрия Андреевича Живаго, врача и поэта, детство которого приходится на начало века и который становится свидетелем и участником первой мировой войны, революции, гражданской войны, первых лет сталинской эпохи. В романе дается широкая панорама дореволюционной и революционной России. Впервые книга была издана в Милане в 1957 г. на итальянском языке, а к концу 1958 г. переведена на 18 языков. В дальнейшем «Доктор Живаго» был экранизирован английским режиссером Дэвидом Лином.

В 1958 г. Пастернак стал Нобелевским лауреатом по литературе (вторым после А. Бунина), после чего центральные советские газеты «Правда» и «Литературная газета» обрушились на поэта, называя его врагом и изменником. Его исключили из Союза писателей и вынудили отказаться от премии. Глубоко потрясенный продолжающимися нападками на него лично и на его книги, последние годы жизни писатель безвыездно жил в Переделкине, писал, принимал посетителей, беседовал с друзьями, ухаживал за садом.

В 1959 г. писатель перенес тяжелый инфаркт. Умер Пастернак в 1960 г. от рака легких. Похоронен на Переделкинском кладбище.

Судьба Пастернака одна из самых удивительных в нашей литературе – с трагическим и героическим оттенком. Уцелеть при Сталине, отказавшись подписать ходатайство писателей о казни целой группы правых коммунистов, высидеть годы одиночества в Переделкино, вдруг получить Нобелевскую премию, стать из-за «Доктора Живаго» знаменитым на весь мир, так любить Родину, как он, и при громе рукоплесканий иноземных – быть загнанным «своими же».

Но и так, почти у гроба

Верю я, придет пора –

Силу подлости и злобы

Одолеет дух добра.

В начале 80-х гг. отношение к Пастернаку постепенно стало меняться: поэт Андрей Вознесенский напечатал воспоминания о нем в журнале «Новый мир», вышел двухтомник избранных стихотворений поэта.

В 1987 году Борис Пастернак был реабилитирован и его посмертно вернули в Союз писателей СССР. Через год журнал «Новый мир» опубликовал роман «Доктор Живаго», а Шведская академия признала недействительным вынужденный отказ от награды, и в 1989 году на официальной церемонии Нобелевский диплом и медаль Бориса Пастернака передали его старшему сыну Евгению.

02 февраля Был тот февраль прологом мая…

К середине лета 1942 г. сражения Великой Отечественной войны добрались и до Волги.

Германское командование сосредоточило на юге значительные силы. К боевым действиям были привлечены армии Венгрии, Италии и Румынии. В период с 17 июля по 18 ноября 1942 г. немцы планировали захватить низовья Волги и Кавказ. Прорвав оборону частей Красной армии, они вышли к Волге.

17 июля 1942 г. началось Сталинградское сражение - самое крупное сражение Второй мировой войны. С обеих сторон в нем погибло более 2 млн человек. Время жизни офицера на передовой составляло одни сутки.

За месяц тяжелейших боев немцы продвинулись на 70-80 км. 23 августа 1942 г. немецкие танки ворвались в Сталинград. Обороняющимся войскам из Ставки был отдан приказ всеми силами удерживать город. С каждым днем бои приобретали все более ожесточенный характер. Все дома были превращены в крепости. Бои шли за этажи, подвалы, отдельные стены, за каждую пядь земли.

В августе 1942 г. Гитлер заявил: «Судьбе было угодно, чтобы я одержал решающую победу в городе, носящем имя самого Сталина». Однако в действительности Сталинград устоял благодаря невиданному героизму, воле и самопожертвованию советских солдат.

В войсках отлично понимали значение этого сражения. 5 октября 1942 г. Сталин отдал приказ: «Город не должен быть сдан противнику». Освободившись от скованности, командиры брали на себя инициативу в организации обороны, создавали штурмовые группы с полной самостоятельностью действий. Лозунгом обороняющихся стали слова снайпера Василия Зайцева: «За Волгой для нас земли нет».

Бои продолжались более двух месяцев. Ежедневные артобстрелы сменялись налетами авиации и последующими атаками пехоты. В истории всех войн не было столь упорных городских сражений. Это была война на стойкость духа, в которой победу одержали советские солдаты. Противник трижды предпринимал массированные штурмы - в сентябре, октябре и ноябре. Каждый раз фашистам удавалось выйти к Волге в новом месте.

К ноябрю немцы захватили почти весь город. Сталинград был превращен в сплошные руины. Обороняющиеся войска удерживали лишь низкую полоску суши - несколько сотен метров вдоль берега Волги. Но Гитлер поторопился на весь мир заявить о взятии Сталинграда.

12 сентября 1942 г., в разгар боев за город, Генштаб приступил к разработке наступательной операции «Уран». Ее планированием занимался маршал Г.К. Жуков. Предполагалось ударить во фланги немецкого клина, который защищали войска союзников Германии (итальянцы, румыны и венгры). Их соединения были слабо вооружены и не отличались высоким боевым духом.

В течение двух месяцев под Сталинградом в условиях глубочайшей секретности была создана ударная группировка. Немцы понимали слабость своих флангов, но не могли предположить, что советскому командованию удастся собрать такое количество боеспособных частей.

19 ноября 1942 г. Красная армия после мощной артподготовки начала наступление силами танковых и механизированных частей. Опрокинув союзников Германии, 23 ноября советские войска замкнули кольцо, окружив 22 дивизии численностью в 330 тыс. солдат.

Гитлер отверг вариант отступления и приказал главнокомандующему 6-й армии Паулюсу начать оборонительные сражения в окружении. Командование вермахта пыталось деблокировать окруженные войска ударом армии «Дон» под командованием Манштейна. Была сделана попытка организовать воздушный мост, которую пресекла наша авиация.

Советское командование предъявило окруженным частям ультиматум. Понимая безнадежность своего положения, 2 февраля 1943 г. остатки 6-й армии в Сталинграде сдались в плен. За 200 дней боев немецкая армия потеряла убитыми и ранеными более 1,5 млн человек.

В Германии по поводу поражения был объявлен трехмесячный траур.

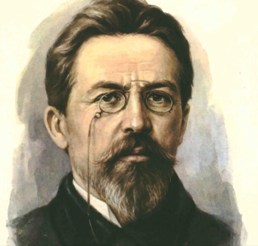

29 января 160 лет со дня рождения А.П.Чехова писателя, драматурга (1860-1904)

«В жизни он был именно тем, чем он был в творчестве,- человеком редкого душевного благородства, воспитанности и изящества в самом лучшем значении этих слов, мягкости и деликатности при необыкновенной искренности и простоте, чуткости и нежности при редкой правдивости…»

Родился 17 января 1860 г. в Таганроге в купеческой семье, со строгими правилами воспитания. С детских лет Чехов помогал отцу в лавке. В 1868 поступил в гимназию. Когда вся семья Чеховых переехала в Москву, будущий писатель остался в Таганроге и зарабатывал на жизнь репетиторством, чтобы окончить учение. Еще будучи гимназистом, он писал юморески, участвуя в гимназическом журнале.

В студенческие годы, сотрудничал в журналах "Стрекоза", "Будильник", "Зритель" и др., подписываясь разными псевдонимами, но чаще всего Антоша Чехонте. Окончив гимназию в 1879 , уехал в Москву и поступил на медицинский факультет Московского университета, где слушал лекции знаменитых профессоров — Н. Склифосовского, Г. Захарьина и др. Став земским врачом, Чехов серьезно занимался медицинской практикой. В 80-х гг. сотрудничал в газете А.С. Суворина "Новое время". Книги Чехова имели успех, а сборник "В сумерки" (1887) был отмечен Академией наук половиной Пушкинской премии.

В 1884 вышла первая книга рассказов Чехова — "Сказки Мельпомены", затем следуют "Пестрые рассказы" (1886) , "В сумерках" (1887), "Хмурые люди" (1890).

В эти годы писатель испытывает сильное влияние Л. Толстого. Неудовлетворенность своим творчеством, подвигает его уехать на остров Сахалин, остров царской каторги и ссылки.

Сахалин оставил глубокий след в его творческом сознании. После возвращения Чехов написал книгу "Остров Сахалин" (1893 — 94); отразились сахалинские впечатления и в рассказах "В ссылке" (1892), "Палата № 6".

В конце 1880г. А.П.Чехов много работал для театра: пьесы "Иванов", "Леший", "Свадьба", водевили "Медведь", "Юбилей" и др. с артистами Московского Художественного театра.

Еще на первых репетициях в этом театре Чехов встретился с актрисой Ольгой Книппер, ставшей в 1901г. его женой.

В 1904 в связи с резким ухудшением здоровья Чехов поехал для лечения в Германию, на курорт Баденвейлер . Здесь 2 июня он скончался.

27 января Снятие блокады Ленинграда

Петроград, Ленинград, Санкт-Петербург - это названия второго по величине и значимости города в нашей стране.

У каждого города своя история, свой боевой путь.

Первые, самые тяжёлые дни Великой Отечественной войны 1941-1945 года. Главные удары фашистских армий были направлены на Москву и Ленинград. По плану «Барбаросса» Ленинград должен был быть взят в первый же месяц войны.

Блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны проводилась немецкими войсками с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года с целью овладеть им.

В истории — не первая осада,

Не первый голод, холод и пожарищ дым

О том, что пережили люди Ленинграда,

Теперь все знают — было по плечу лишь им.

Блокада Ленинграда длилась ровно 871 день. Это самая продолжительная и страшная осада города за всю историю человечества. Почти 900 дней боли и страдания, мужества и самоотверженности. Через много лет после прорыва блокады Ленинграда многие историки, да и простые обыватели, задавались вопросом - можно ли было избежать этого кошмара? Избежать - видимо, нет. Для Гитлера Ленинград был "лакомым куском"- ведь здесь находится Балтийский флот и дорога на Мурманск и Архангельск, откуда во время войны приходила помощь от союзников, и в том случае, если бы город сдался, то был бы разрушен и стёрт с лица земли. Можно ли было смягчить ситуацию и подготовиться к ней заранее? Вопрос спорный и достоин отдельного исследования.

Первые дни блокады Ленинграда

8 сентября 1941 года, в продолжение наступления фашистской армии, был захвачен город Шлиссельбург, таким образом кольцо блокады замкнулось. В первые дни мало кто верил в серьёзность ситуации, но многие жители города начали основательно готовиться к осаде: буквально за несколько часов из сберкасс были изъяты все сбережения, магазины опустели, было скуплено всё, что только возможно. Эвакуироваться удалось далеко не всем, когда начались систематические обстрелы, а начались они сразу же, в сентябре, пути для эвакуации были уже отрезаны. Существует мнение, что именно пожар, произошедший в первый день блокады Ленинграда на бадаевских складах - в хранилище стратегических запасов города - спровоцировал страшный голод блокадных дней. Однако, не так давно рассекреченные документы дают несколько иную информацию: оказывается, как такового "стратегического запаса" не существовало, так как в условиях начавшейся войны создать большой запас для такого огромного города, каким был Ленинград (а проживало в нём на тот момент около 3 миллионов человек) не представлялось возможным, поэтому город питался привозными продуктами, а существующих запасов хватило бы лишь на неделю. Буквально с первых дней блокады были введены продовольственные карточки, закрыты школы, ввелась военная цензура: были запрещены любые вложения в письма, а послания, содержащие упаднические настроения, изымались.

Блокада Ленинграда - боль и смерть

Воспоминания о блокаде Ленинграда людей, переживших её, их письма и дневники открывают нам страшную картину. На город обрушился страшный голод. Обесценились деньги и драгоценности. Эвакуация началась еще осенью 1941 года, но лишь в январе 1942 года появилась возможность вывести большое количество людей, в основном женщин и детей, через Дорогу Жизни. В булочные, где выдавался ежедневный паёк, были огромные очереди. Помимо голода блокадный Ленинград атаковали и другие бедствия: очень морозные зимы, порой столбик термометра опускался до - 40 градусов. Закончилось топливо и замёрзли водопроводные трубы - город остался без света, и питьевой воды. Ещё одной бедой для осаждённого города первой блокадной зимой стали крысы. Они не только уничтожали запасы еды, но и разносили всевозможные инфекции. Люди умирали, и их не успевали хоронить, трупы лежали прямо на улицах. Появились случаи каннибализма и разбоев.

Жизнь блокадного Ленинграда

Одновременно с этим ленинградцы всеми силами старались выжить и не дать умереть родному городу. Мало того: Ленинград помогал армии, выпуская военную продукцию - заводы продолжали работать и в таких условиях. Восстанавливали свою деятельность театры и музеи. Это было необходимо - доказать врагу, а, главное самим себе: блокада Ленинграда не убьёт город, он продолжает жить! Один из ярких примеров поразительной самоотверженности и любви к Родине, жизни, родному городу является история создания одного музыкального произведения. Во время блокады была написана известнейшая симфония Д.Шостаковича, названная позже "Ленинградской". Вернее, композитор начал её писать в Ленинграде, а закончил уже в эвакуации. Когда партитура была готова, её доставили в осаждённый город. К тому времени в Ленинграде уже возобновил свою деятельность симфонический оркестр. В день концерта, чтобы вражеские налёты не могли его сорвать, наша артиллерия не подпустила к городу ни одного фашистского самолета! Все блокадные дни работало ленинградское радио, которое было для всех ленинградцев не только живительным родником информации, но и просто символом продолжающейся жизни.

Дети-герои, каждая судьба которых - горький отзвук тех страшных дней. Детский танцевальный ансамбль А.Е. Обранта - особая пронзительная нота блокадного города.

Сначала ребят пришлось восстанавливать от истощения, только потом они смогли приступить к репетициям. Однако уже в марте 1942 года состоялось первое выступление коллектива. Бойцы, успевшие повидать многое, не могли сдержать слёз, глядя на этих мужественных детей. За время блокады ребята дали около 3000 концертов. Позже ребята были награждены медалями "За оборону Ленинграда".

Требовались рабочие. На заводы и фабрики пришли мальчишки и девчонки. Многие из них становились на подставки, чтобы достать рычаги своих станков. Подростки-рабочие работали в невыносимых условиях. Голодные, они по 12-14 часов не выходили из промерзших цехов и вносили свой вклад в разгром врага

Дети-герои, каждая судьба которых - горький отзвук тех страшных дней. Детский танцевальный ансамбль А.Е. Обранта - особая пронзительная нота блокадного города.

Сначала ребят пришлось восстанавливать от истощения, только потом они смогли приступить к репетициям. Однако уже в марте 1942 года состоялось первое выступление коллектива. Бойцы, успевшие повидать многое, не могли сдержать слёз, глядя на этих мужественных детей. За время блокады ребята дали около 3000 концертов. Позже ребята были награждены медалями "За оборону Ленинграда".

Требовались рабочие. На заводы и фабрики пришли мальчишки и девчонки. Многие из них становились на подставки, чтобы достать рычаги своих станков. Подростки-рабочие работали в невыносимых условиях. Голодные, они по 12-14 часов не выходили из промерзших цехов и вносили свой вклад в разгром врага

Блокада Ленинграда - трагичная и великая страница российской истории, унесшая более 2 миллионов человеческих жизней. Пока память об этих страшных днях живёт в сердцах людей, находит отклик в талантливых произведениях искусства, передаётся из рук в руки потомкам - такого не повторится!

«Слава и тебе, великий город,

Сливший воедино фронт и тыл.

В небывалых трудностях который

Выстоял. Сражался. Победил»

25 января-Татьянин день День Студентов

Есть в морозном январе день, окрашенный радостным, каким-то весенним настроением. Это 25 января - Татьянин день. День всех студентов. Вероятно, это единственный в истории случай, когда на один и тот же день претендуют и служители церкви и студенчество, причем каждая сторона понимает праздник на свой манер.

Из «Жития святых» мы узнаём, что дочь римского консула Татиана подверглась жестоким преследованиям за веру Христову: ей выкалывали глаза, резали бритвами, пытались сжечь, но каждый раз Бог наказывал её врагов, а Татиане посылал исцеление, даже львы, выпущенные из клетки, кротко лизали ей ноги. Потрясённые её стойкостью, палачи отказывались выполнять приказы, просили у Татианы прощения и становились на её сторону. Суд приговорил её к смерти. Позднее она была причислена к лику святых.

История этого праздника как студенческого началась в 18 веке, когда 25 января 1755 года, в день великомученицы Татьяны, российская императрица Елизавета подписала “Указ об учреждении в Москве университета и двух гимназий”. А текст Указа был написан Иваном Шуваловым — фаворитом императрицы и другом Ломоносова. Он хотел не только послужить Отечеству, но и сделать презент своей любимой матушке Татьяне Петровне в день её именин. Под московский университет определили трехэтажное здание на Красной площади у Воскресенских ворот.

В 1791 году на Пасху была открыта церковь Татианы Мученицы. Убранства для неё прислала сама Екатерина. Затем последовал Указ Николая І, где он распорядился праздновать не день открытия университета, а подписание акта о его учреждении. Так, волей монарха, появился студенческий праздник – Татьянин день, а со временем народная молва приписала этой святой покровительство студентам.

Итак, благодаря любви к своей матушке всесильного фаворита Шувалова и указу императора Николая І, святая мученица Татиана превратилась в патронессу студентов, а день её поминовения в бесшабашный студенческий праздник.

Есть у студентов покровитель,

И даже есть отдельный день,

Когда веселье, извините,

И разом всем учиться лень.

Татьяна, ты нас вдохновляешь

И на ученье, и труды,

И веселиться позволяешь,

И защищаешь от беды.

Прими, Татьяна, поклоненье,

Нам покровительницей будь,

Благослови нас на ученье

И освяти учебы путь!

10 декабря – День прав человека

День прав человека отмечается ежегодно 10 декабря во всем мире. Событие учреждено резолюцией № 423 (V) от 4 декабря 1950 года 317 пленарного заседания Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. В 2019 году дату справляют 70-й раз.

Действия, происходившие во время Второй мировой войны, послужили жестоким примером того, что может произойти с любым народом из-за отсутствия межнациональных соглашений в области прав каждой личности. С целью стабилизации очень шатких отношений между странами и была создана Всеобщая декларация прав человека и учрежден этот международный праздник.

10 декабря 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН объявила о том, что Всеобщая декларация прав человека, которую она только что приняла, есть не что иное, как общая норма, к свершению которой обязаны стремиться люди всех держав.

Спустя два года, 4 декабря, на 317-м пленарном заседании ГА решила установить в честь Декларации соответствующий праздник. Она выразила благодарность тем государствам, которые уже отметили годовщину принятия документа (как входящие в состав ООН, так и не входящие), и призвала остальные державы и заинтересовавшиеся ассоциации справлять 10 декабря как День прав человека. Также ГА высказала пожелание увеличить прилагаемые усилия в этой области. А для того чтобы был виден результат, она предложила передавать Генеральному Секретарю ООН ежегодные отчеты касательно проделанной работы.

В России, как и во всем мире, 10 декабря 2019 г. проходят мероприятия, на которых обсуждаются вопросы о правах человека и их защите. В этот день чтят память жертв геноцида и политических репрессий. Также ежегодно выбирается тема, посвященная данному празднику.

9 декабря - День героев Отечества

Всегда Россия славилась отважными героями,

Не раз встревожена была войны шальными зорями,

И офицер, и рядовой воспитан был на доблести.

И за Отчизну рвался в бой по чести и по совести!

Нет, мужество случайным не бывает,

Оно в душе солдата родилось,

Когда он о друзьях не забывает

И с Родиной себя не мыслит врозь!

Есть в истории нашей великой Родины события, значение которых не тускнеет от неумолимого бега времени, их хранит память народная. Ведь память – это священное звено между прошлым и будущим. Трудно на планете найти государство, которому пришлось столько воевать, как России. Защита Родины для каждого человека, живущего в ней – священный долг. Русский солдат всегда шёл на войну не убивать, а умирать за Отечество.

Традиции отмечать этот праздник в России заложены после того, как 26 ноября 1769 года императрица Екатерина II учредила высшую воинскую награду – Орден Святого Георгия Победоносца. По статусу получить этот орден мог тот, кто «презрев очевидную опасность и явив доблестный пример неустрашимости, присутствия духа и самоотвержения, совершил отличный воинский подвиг, венчанный полным успехом и доставивший явную пользу». Этим орденом были награждены как выдающиеся российские полководцы, в том числе Александр Суворов и Михаил Кутузов, так и простые солдаты, матросы и казаки.

В последний раз праздник Георгиевских кавалеров торжественно отмечался в 1916 году. В Советское время Георгиевский Орден сменил орден Славы трех степеней, который был украшен желто-черной лентой. Позже георгиевской лентой украсили многие российские медали. А с 2000 года, согласно Указу, подписанному В.В. Путиным, Георгиевский орден вновь стал высшей военной наградой России.

Героями не рождаются, ими становятся. За родную землю кладут голова наши ребята, но подвиг их должен быть в наших сердцах. Костры памяти пылают только тогда, когда огонь в них поддерживают люди!

Спасибо Вам герои нашего Отечества

Спасибо Вам за все Ваши победы

Вы дали жизнь для человечества

Забрали на себя все беды!

Спасибо всем, кто не сломался,

Кто войны многие прошел,

Спасибо тем, кто не сдавался

И к небу мирному привел!

03 декабря - День неизвестного солдата

К могиле неизвестного солдата

Ты в праздники и в будни приходи.

Помните! Он защитил тебя на поле боя,

Упал, ни шагу не ступив назад.

И имя есть у этого героя —

Великой Армии простой солдат.

День неизвестного солдата – это сравнительно новая памятная дата в российской истории, отмечается ежегодно – 3 декабря. Этот памятный день призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьим имена остались неизвестными. Впервые День неизвестного солдата в нашей стране отметили в 2014 году. Дата 3 декабря была выбрана не случайно. Именно в этот день 3 декабря 1966 года, в ознаменовании 25-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, прах неизвестного солдата из братской могилы советских воинов на 41-м километре Ленинградского шоссе (на въезде в город Зеленоград) был перенесен и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.

С тех пор прошло 53года, на протяжении которых мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного Солдата» не терял своей актуальности и значимости для нашей страны. Сегодня это один из самых узнаваемых памятников России и Москвы. Указом президента страны от 17 ноября 2009 года для сохранения историко-культурного наследия народов РФ мемориалу «Могила Неизвестного Солдата» был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы. Мемориал включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов нашей страны.

Идею сделать 3 декабря Днем неизвестного солдата 25 сентября 2014 года озвучил Сергей Иванов, который занимал на тот момент пост Главы администрации президента России. «Такой памятный день, если хотите, день поминовения, вполне можно было бы установить», – отметил чиновник, отвечая на предложение, прозвучавшее во время его встречи с победителями и участниками конкурса «Поиск. Находки. Открытие», проводимого среди школьных поисковых отрядов. Сергей Иванов подчеркнул, что для России такая памятная дата была бы особенно актуальной, принимая во внимание, что такого количества пропавших без вести солдат, как в Советском Союзе, не было ни в одной другой стране мира. 24 октября 2014 года за установление этой памятной даты проголосовали депутаты Государственной думы РФ, 5 ноября того же года соответствующий указ об установлении новой памятной даты – День неизвестного солдата – подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

С 12 декабря 1997 года в соответствии с президентским указом пост №1 почетного караула был перенесен от Мавзолея Ленина к Могиле Неизвестного Солдата. Караульную службу здесь несут военнослужащие Президентского полка. В настоящее время мемориал являет местом, к которому в праздничные дни возлагаются венки и который посещают многочисленные делегации, в том числе прибывающие в российскую столицу с официальными визитами главы иностранных правительств и государств. Также мемориал является одним из самых популярных мест у туристов и московских молодоженов.

03 декабря - Международный день инвалидов

«В жизни всегда есть место чуду!»

На календаре начало декабря. За окном зима с ее морозами и снегопадами. Так почему же именно в эту пору мы отмечаем день инвалида? История его возникновения началась в 80-х годах прошлого столетия, когда Организация Объединенных Наций объявила 1983-1992 годы десятилетием инвалидов.

В этот период проводилась работа по принятию мер в целях улучшения положения инвалидов и обеспечения для них равных возможностей для дальнейшей их интеграции в общество.

Но кто они такие эти люди, которых мы называем бережно инвалиды. Почему мы теряемся, сталкиваясь с таким человеком? Почему чувствуем какую-то неловкость в их присутствии? Потому, что понимаем, что этим людям нужна помощь. О том, как им живется, какие насущные проблемы требуют немедленного разрешения, - об этом мы можем только догадываться. Но мы знаем также, что каждодневная борьба с этими проблемами и есть их жизнь.

Сейчас в мире проживает около 1 миллиарда инвалидов. В России около 12 миллионов 800 тысяч таких людей. Это люди, страдающие различными заболеваниями. Согласно статистики в среднем 10% жителей планеты имеют врожденные или приобретённые ограничения жизнедеятельности. Каждая четвертая семья имеет в своем составе инвалида. Инвалиды – такие же люди, как мы с вами, только они намного больше понимают ценность обычных вещей – видеть, слышать, ходить, сидеть. Понимают, что видеть утро, людей, солнце – это здорово. Современный человек не ценит то бесценное, что имеет зрение, слух, речь, возможность ходить . . .

Поддержка и опора нужны всем людям без исключения, но особо в них нуждаются люди с ограниченными возможностями здоровья.

Международный день инвалидов напоминает всем о нуждающихся в поддержке и помощи, но в тоже время мужественных, крепких духом людях, проявляющих таланты в профессиональном мастерстве, изобразительном, самодеятельном творчестве, спорте. Этот день очень нужен нашему обществу – и для того чтобы обратить внимание на проблемы людей с ограниченными возможностями и для того, чтобы восхититься необыкновенной силой духа, целеустремленностью, умением инвалидов добиваться успехов в сложнейших условиях. Эти проявления жизнелюбия и оптимизма могут служить примером для всех нас:

Людвиг Ван Бетховен, Франклин Делано Рузвельт, Алексей Маресьев, Николо́ Пагани́ни, Луи Брайль и многие другие.

Пусть жизнь несправедливо забрала

То, без чего так сложно обойтись,

Но все же, вы нашли те два крыла,

Что дали шанс опять подняться ввысь!

01 декабря - Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД)

Ежегодно 1 декабря в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и решением Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми в 1988 г., отмечается Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД).

Идея проведения Всемирного дня борьбы со СПИДом впервые была предложена Всемирной организацией здравоохранения; ее поддержали представители 140 стран мира. Впервые этот день отмечался 1 декабря 1988 г. после того, как на встрече министров здравоохранения всех стран прозвучал призыв к социальной терпимости и расширению обмена информацией по ВИЧ/СПИДу.

Эта дата была установлена для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к распространению ВИЧ-инфекции, которая приняла масштабы глобальной пандемии, распространяющейся по всем регионам мира.

Каждый, независимо от местожительства, имеет право на здоровье, которое также зависит от адекватной санитарии и жилья, качественной пищи, здоровых условий труда и доступа к правосудию. Право на здоровье связано с более широким набором прав.

Остановить эпидемию СПИДа как угрозу для здоровья населения мы сможем только в том случае, если поставим эти права в центр системы глобального здравоохранения, обеспечив всем без исключения доступ к качественной медицине.

В области лечения ВИЧ наблюдается заметный прогресс. ЮНЭЙДС выпустила новый доклад, в котором отмечается, что доступ к лечению в значительной степени возрос. В 2000 году всего 685 000 человек, живущих с ВИЧ, имели доступ к антиретровирусному лечению, а уже к июню 2017 года около 20,9 млн. человек получили доступ к спасительным лекарствам. Такого значительного расширения масштабов лечения не удалось бы достичь без самоотверженной и решительной деятельности людей, живущих с ВИЧ, заявляющих о своих правах и требующих их соблюдения, подкрепленной устойчивым, сильным руководством и финансовыми обязательствами.

Международным символом борьбы со СПИДом является «красная ленточка» — кусочек шелковой ленты, сложенный особым образом. Эту эмблему создал в апреле 1991 г. американский художник Франк Мур, который умер от СПИДа в 2002 г. в возрасте 48 лет. Ни одно мероприятие в области СПИДа сейчас не обходится без «красной ленточки», которую используют как логотип и ВОЗ, и агентства ООН и различные благотворительные фонды.

26 ноября - Всемирный день информации

«Кто владеет информацией - тот владеет миром!»

Появившись на свет, ребенок начинает ежедневно сталкиваться с огромным количеством информации. Что-то усваивается, что-то проходит мимо, но с каждым днем получаемые данные удивляют своим разнообразием и объемом. Чем больше человек запоминает в течение жизни информации, тем больше у него становится запас знаний, а знания – это сила в современном мире.